Он .. Отрепьев .. Он .. Отрепьев .. и ещё пять раз

Не говори - я понимаю,

О чём ты мыслишь в этот час

И что часы пробьют для нас,

Дорога для любви немая.

Вино стекает сладкой кровью

Мне в пересохшую гортань.

Вину мы спутали с любовью

Ей воздавали честь и дань.

Останови её теченье,

Не я - любовь твоя пьяна.

Вино - вины одной значенье -

Сегодня выпито до дна.

Вино, вина...

Автор: Волкова Ирина Васильевна

XOLIDAYBOY – Чёрное вино | Шоу Вечерний лайк

Часть вторая. Глава вторая.

III (отрывок)

Комната Марьи Тимофеевны была вдвое более той, которую занимал капитан, и меблирована такою же топорною мебелью; но стол пред диваном был накрыт цветною нарядною скатертью; на нём горела лампа; по всему полу был разостлан прекрасный ковёр; кровать была отделена длинною, во всю комнату, зелёною занавесью, и, кроме того, у стола находилось одно большое мягкое кресло, в которое, однако, Марья Тимофеевна не садилась.

В углу, как и в прежней квартире, помещался образ, с зажжённою пред ним лампадкой, а на столе разложены были всё те же необходимые вещицы: колода карт, зеркальце, песенник, даже сдобная булочка.

Сверх того, явились две книжки с раскрашенными картинками, одна — выдержки из одного популярного путешествия, приспособленные для отроческого возраста, другая — сборник лёгоньких нравоучительных и большею частию рыцарских рассказов, предназначенный для ёлок и институтов.

Был ещё альбом разных фотографий. Марья Тимофеевна, конечно, ждала гостя, как и предварил капитан; но когда Николай Всеволодович к ней вошёл, она спала, полулежа на диване, склонившись на гарусную (*) подушку. Гость неслышно притворил за собою дверь и, не сходя с места, стал рассматривать спящую.

Капитан прилгнул, сообщая о том, что она сделала туалет. Она была в том же темнёньком платье, как и в воскресенье у Варвары Петровны.

Точно так же были завязаны её волосы в крошечный узелок на затылке; точно так же обнажена длинная и сухая шея.

Подаренная Варварой Петровной чёрная шаль лежала, бережно сложенная, на диване.

По-прежнему была она грубо набелена и нарумянена.

Николай Всеволодович не простоял и минуты, она вдруг проснулась, точно почувствовав его взгляд над собою, открыла глаза и быстро выпрямилась.

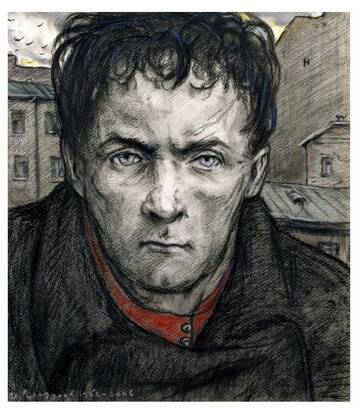

Но, должно быть, что-то странное произошло и с гостем: он продолжал стоять на том же месте у дверей; неподвижно и пронзительным взглядом, безмолвно и упорно всматривался в её лицо.

Может быть, этот взгляд был излишне суров, может быть, в нём выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение её испугом — если только не померещилось так со сна Марье Тимофеевне; но только вдруг, после минутного почти выжидания, в лице бедной женщины выразился совершенный ужас; по нём пробежали судороги, она подняла, сотрясая их, руки и вдруг заплакала, точь - в - точь как испугавшийся ребёнок; ещё мгновение, и она бы закричала.

Но гость опомнился; в один миг изменилось его лицо, и он подошёл к столу с самою приветливою и ласковою улыбкой.

— Виноват, напугал я вас, Марья Тимофеевна, нечаянным приходом, со сна, — проговорил он, протягивая ей руку.

Звуки ласковых слов произвели своё действие, испуг исчез хотя всё ещё она смотрела с боязнию, видимо усиливаясь что-то понять. Боязливо протянула и руку. Наконец улыбка робко шевельнулась на её губах.

— Здравствуйте, князь, — прошептала она, как-то странно в него вглядываясь.

— Должно быть, сон дурной видели? — продолжал он всё приветливее и ласковее улыбаться.

— А вы почему узнали, что я про это сон видела?..

И вдруг она опять задрожала и отшатнулась назад, подымая пред собой, как бы в защиту, руку и приготовляясь опять заплакать.

— Оправьтесь, полноте, чего бояться, неужто вы меня не узнали? — уговаривал Николай Всеволодович, но на этот раз долго не мог уговорить; она молча смотрела на него, всё с тем же мучительным недоумением, с тяжёлою мыслию в своей бедной голове и всё так же усиливаясь до чего-то додуматься. То потупляла глаза, то вдруг окидывала его быстрым, обхватывающим взглядом. Наконец не то что успокоилась, а как бы решилась.

— Садитесь, прошу вас, подле меня, чтобы можно было мне потом вас разглядеть, — произнесла она довольно твёрдо, с явною и какою-то новою целью. — А теперь не беспокойтесь, я и сама не буду глядеть на вас, а буду вниз смотреть. Не глядите и вы на меня до тех пор, пока я вас сама не попрошу. Садитесь же, — прибавила она даже с нетерпением.

Новое ощущение видимо овладевало ею всё более и более.

Николай Всеволодович уселся и ждал; наступило довольно долгое молчание.

— Гм! Странно мне это всё, — пробормотала она вдруг чуть не брезгливо, — меня, конечно, дурные сны одолели; только вы-то зачем в этом самом виде приснились?

— Ну, оставим сны, — нетерпеливо проговорил он, поворачиваясь к ней, несмотря на запрещение, и, может быть, опять давешнее выражение мелькнуло в его глазах. Он видел, что ей несколько раз хотелось, и очень бы, взглянуть на него, но что она упорно крепилась и смотрела вниз.

— Слушайте, князь, — возвысила она вдруг голос, — слушайте, князь...

— Зачем вы отвернулись, зачем на меня не смотрите, к чему эта комедия? — вскричал он, не утерпев.

Но она как бы и не слыхала вовсе.

— Слушайте, князь, — повторила она в третий раз твёрдым голосом, с неприятною, хлопотливою миной в лице. — Как сказали вы мне тогда в карете, что брак будет объявлен, я тогда же испугалась, что тайна кончится. Теперь уж и не знаю; всё думала и ясно вижу, что совсем не гожусь. Нарядиться сумею, принять тоже, пожалуй, могу: эка беда на чашку чая пригласить, особенно коли есть лакеи. Но ведь всё - таки как посмотрят со стороны. Я тогда, в воскресенье, многое в том доме утром разглядела. Эта барышня хорошенькая на меня всё время глядела, особенно когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли, а? Мать её просто смешная светская старушонка. Мой Лебядкин тоже отличился; я, чтобы не рассмеяться, всё в потолок смотрела, хорошо там потолок расписан. Матери его игуменьей бы только быть; боюсь я её, хоть и подарила чёрную шаль. Должно быть, все они аттестовали тогда меня с неожиданной стороны; я не сержусь, только сижу я тогда и думаю: какая я им родня? Конечно, с графини требуются только душевные качества, — потому что для хозяйственных у ней много лакеев, — да ещё какое - нибудь светское кокетство, чтоб уметь принять иностранных путешественников. Но всё - таки тогда в воскресенье они смотрели на меня с безнадёжностью. Одна Даша ангел. Очень я боюсь, чтоб они не огорчили его как-нибудь неосторожным отзывом на мой счёт.

— Не бойтесь и не тревожьтесь, — скривил рот Николай Всеволодович.

— Впрочем, ничего мне это не составит, если ему и стыдно за меня будет немножко, потому тут всегда больше жалости, чем стыда, судя по человеку конечно. Ведь он знает, что скорей мне их жалеть, а не им меня.

— Вы, кажется, очень обиделись на них, Марья Тимофеевна?

— Кто, я? нет, — простодушно усмехнулась она. — Совсем - таки нет. Посмотрела я на вас всех тогда: всё-то вы сердитесь, всё-то вы перессорились; сойдутся и посмеяться по душе не умеют. Столько богатства и так мало веселья — гнусно мне это всё. Мне, впрочем, теперь никого не жалко, кроме себя самой.

— Я слышал, вам с братом худо было жить без меня?

— Это кто вам сказал? Вздор; теперь хуже гораздо; теперь сны нехороши, а сны нехороши стали потому, что вы приехали. Вы-то, спрашивается, зачем появились, скажите, пожалуйста?

— А не хотите ли опять в монастырь?

— Ну, я так и предчувствовала, что они опять монастырь предложат! Эка невидаль мне ваш монастырь! Да и зачем я в него пойду, с чем теперь войду? Теперь уж одна - одинешенька! Поздно мне третью жизнь начинать.

— Вы за что-то очень сердитесь, уж не боитесь ли, что я вас разлюбил?

— Об вас я и совсем не забочусь. Я сама боюсь, чтобы кого очень не разлюбить.

Она презрительно усмехнулась.

— Виновата я, должно быть, пред ним в чем - нибудь очень большом, — прибавила она вдруг как бы про себя, — вот не знаю только, в чём виновата, вся в этом беда моя ввек. Всегда-то, всегда, все эти пять лет, я боялась день и ночь, что пред ним в чём-то я виновата. Молюсь я, бывало, молюсь и всё думаю про вину мою великую пред ним. Ан вот и вышло, что правда была.

— Да что вышло-то?

— Боюсь только, нет ли тут чего с его стороны, — продолжала она, не отвечая на вопрос, даже вовсе его не расслышав. — Опять - таки не мог же он сойтись с такими людишками. Графиня съесть меня рада, хоть и в карету с собой посадила. Все в заговоре — неужто и он? Неужто и он изменил? (Подбородок и губы её задрожали). Слушайте вы: читали вы про Гришку Отрепьева, что на семи соборах был проклят?

Николай Всеволодович промолчал.

— А впрочем, я теперь поворочусь к вам и буду на вас смотреть, — как бы решилась она вдруг, — поворотитесь и вы ко мне и поглядите на меня, только пристальнее. Я в последний раз хочу удостовериться.

— Я смотрю на вас уже давно.

— Гм, — проговорила Марья Тимофеевна, сильно всматриваясь, — потолстели вы очень...

Она хотела было ещё что-то сказать, но вдруг опять, в третий раз, давешний испуг мгновенно исказил лицо её, и опять она отшатнулась, подымая пред собою руку.

— Да что с вами? — вскричал Николай Всеволодович почти в бешенстве.

Но испуг продолжался только одно мгновение; лицо её перекосилось какою-то странною улыбкой, подозрительною, неприятною.

— Я прошу вас, князь, встаньте и войдите, — произнесла она вдруг твёрдым и настойчивым голосом.

— Как войдите? Куда я войду?

— Я все пять лет только и представляла себе, как он войдёт. Встаньте сейчас и уйдите за дверь, в ту комнату. Я буду сидеть, как будто ничего не ожидая, и возьму в руки книжку, и вдруг вы войдите после пяти лет путешествия. Я хочу посмотреть, как это будет.

Николай Всеволодович проскрежетал про себя зубами и проворчал что-то неразборчивое.

из романа Фёдора Михайловича Достоевского - «Бесы»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) клонившись на гарусную подушку - Гарус. 1. Мягкая кручёная шерстяная или хлопчатобумажная пряжа. Первоначально предназначалась только для вышивания, сейчас её широко используют и для вязания. 2. Грубая хлопчатобумажная ткань полотняного плетения с двухсторонней набивкой. Из полотняного гаруса изготавливались домашние женские платья, из шерстяного — грубые ткани для верхней одежды.