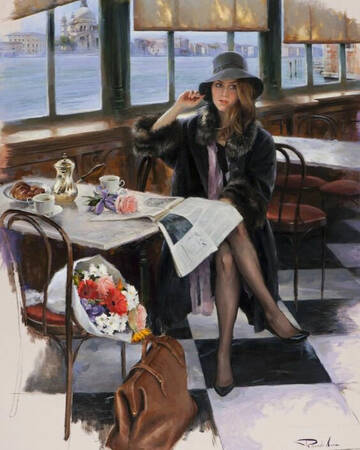

Сны холодной осени

Девушка, спит, с голубыми глазами

Сладко. Вокруг пирожки, папиросы.

Губы её уже стали устами.

Но, не встречали фальшивые позы.

Юность, восторг, бесконечные дали

Так непосредственно: дивное - диво...

Светлые глазки открылись лениво,

Всё оглядели, всех переиграли.

И беззаботно, средь шума и гула,

Милая девушка снова уснула.

Девушка спит...

Автор: Вовка Комаров

Почта.

Было три часа ночи.

Почтальон, совсем уже готовый в дорогу, в фуражке, в пальто и с заржавленной саблей в руках, стоял около двери и ждал, когда ямщики кончат укладывать почту на только что поданную тройку.

Заспанный приёмщик сидел за своим столом, похожим на прилавок, что-то писал на бланке и говорил:

— Мой племянник студент просится сейчас ехать на станцию. Так ты того, Игнатьев, посади его с собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтоб посторонних с почтой возить, ну да что ж делать! Чем лошадей для него нанимать, так пусть лучше даром проедет.

— Готово! — послышался крик со двора.

— Ну, поезжай с богом, — сказал приёмщик. — Который ямщик едет?

— Семён Глазов.

— Поди распишись.

Почтальон расписался и вышел. У входа в почтовое отделение темнела тройка.

Лошади стояли неподвижно, только одна из пристяжных беспокойно переминалась с ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изредка позвякивал колокольчик.

Тарантас с тюками казался чёрным пятном, возле него лениво двигались два силуэта: студент с чемоданом в руках и ямщик.

Последний курил носогрейку; огонёк носогрейки двигался в потёмках, потухал и вспыхивал; на мгновение освещал он то кусок рукава, то мохнатые усы с большим медно - красным носом, то нависшие, суровые брови.

Почтальон помял руками тюки, положил на них саблю и вскочил на тарантас.

Студент нерешительно полез за ним и, толкнув его нечаянно локтем, сказал робко и вежливо: «Виноват!»

Носогрейка потухла. Из почтового отделения вышел приёмщик, как был, в одной жилетке и в туфлях; пожимаясь от ночной сырости и покрякивая, он прошёлся около тарантаса и сказал:

— Ну, с богом! Кланяйся, Михайло, матери! Всем кланяйся. А ты, Игнатьев, не забудь передать пакет Быстрецову… Трогай!

Ямщик забрал вожжи в одну руку, высморкался и, поправив под собою сиденье, чмокнул.

— Кланяйся же! — повторил приёмщик.

Колокольчик что-то прозвякал бубенчикам, бубенчики ласково ответили ему.

Тарантас взвизгнул, тронулся, колокольчик заплакал, бубенчики засмеялись.

Ямщик, приподнявшись, два раза хлестнул по беспокойной пристяжной, и тройка глухо застучала по пыльной дороге.

Городишка спал. По обе стороны широкой улицы чернели дома и деревья, и не было видно ни одного огонька.

По небу, усеянному звёздами, кое - где тянулись узкие облака, и там, где скоро должен был начаться рассвет, стоял узкий лунный серп; но ни звёзды, которых было много, ни полумесяц, казавшийся белым, не проясняли ночного воздуха.

Было холодно, сыро и пахло осенью.

Студент, считавший долгом вежливости ласково поговорить с человеком, который не отказался взять его с собой, начал:

— Летом в это время уже светло, а теперь ещё даже зари не видно. Прошло лето!

Студент поглядел на небо и продолжал:

— Даже по небу видно, что уже осень. Посмотрите направо. Видите три звезды, которые стоят рядом по одной линии? Это созвездие Ориона, которое появляется на нашем полушарии только в сентябре.

Почтальон, засунувший руки в рукава и по уши ушедший в воротник своего пальто, не пошевельнулся и не взглянул на небо.

По-видимому, созвездие Ориона не интересовало его. Он привык видеть звёзды, и, вероятно, они давно уже надоели ему.

Студент помолчал немного и сказал:

— Холодно! Пора бы уж быть рассвету. Вам известно, в котором часу восходит солнце?

— Что-с?

— В котором часу восходит теперь солнце?

— В шестом! — ответил ямщик.

Тройка выехала из города.

Теперь уже по обе стороны видны были только плетни огородов и одинокие вётлы (*), а впереди всё застилала мгла.

Здесь на просторе полумесяц казался более и звёзды сияли ярче.

Но вот пахнуло сыростью; почтальон глубже ушёл в воротник, и студент почувствовал, как неприятный холод пробежал сначала около ног, потом по тюкам, по рукам, по лицу.

Тройка пошла тише; колокольчик замер, точно и он озяб. Послышался плеск воды, и под ногами лошадей и около колёс запрыгали звёзды, отражавшиеся в воде.

А минут через десять стало так темно, что уж не было видно ни звёзд, ни полумесяца. Это тройка въехала в лес.

Колючие еловые ветви то и дело били студента по фуражке, и паутина садилась ему на лицо. Колёса и копыта стучали по корневищам, и тарантас покачивался, как пьяный.

— Вези по дороге! — сказал сердито почтальон. — Что по краю везёшь! Мне всю рожу ветками расцарапало! Бери правей!

Но тут едва не произошло несчастье.

Тарантас вдруг подскочил, точно его передёрнула судорога, задрожал и с визгом, сильно накрениваясь то вправо, то влево, с страшной быстротой понёсся по просеке. Лошади чего-то испугались и понесли.

— Тпррр! Тпррр! — испуганно закричал ямщик. — Тпррр… дьяволы!

Подскакивавший студент, чтобы сохранить равновесие и не вылететь из тарантаса, нагнулся вперёд и стал искать, за что бы ухватиться, но кожаные тюки были скользки, и ямщик, за пояс которого ухватился было студент, сам подскакивал и каждое мгновение готов был свалиться.

Сквозь шум колёс и визг тарантаса послышалось, как слетевшая сабля звякнула о землю, потом, немного погодя, что-то раза два глухо ударилось позади тарантаса.

— Тпррр! — раздирающим голосом кричал ямщик, перегибаясь назад. — Стой!

Студент упал лицом на его сиденье и ушиб себе лоб, но тотчас же его перегнуло назад, подбросило, и он сильно ударился спиной о задок тарантаса.

«Падаю!» — мелькнуло в его голове, но в это время тройка вылетела из леса на простор, круто повернула направо и, застучав по бревенчатому мосту, остановилась, как вкопанная, и от такой внезапной остановки студента по инерции опять перегнуло вперёд.

Ямщик и студент — оба задыхались. Почтальона в тарантасе не было. Он вылетел вместе с саблей, чемоданом студента и одним тюком.

— Стой подлец! Сто - ой! — послышался из леса его крик. — Сволочь проклятая! — кричал он, подбегая к тарантасу, и в его плачущем голосе слышались боль и злоба. — Анафема, чтоб ты издох! — крикнул он, подскакивая к ямщику и замахиваясь на него кулаком.

— Экая история, господи помилуй! — бормотал ямщик виноватым голосом, поправляя что-то около лошадиных морд. — А всё чёртова пристяжная! Молодая, проклятая, только неделя, как в упряжке ходит. Ничего идёт, а как только с горы — беда! Ссадить бы ей морду раза три, так не стала бы баловать… Сто - ой! А, чёрт!

Пока ямщик приводил в порядок лошадей и искал по дороге чемодан, тюк и саблю, почтальон продолжал плачущим, визжащим от злобы голосом осыпать его ругательствами.

Уложив кладь, ямщик без всякой надобности провёл лошадей шагов сто, поворчал на беспокойную пристяжную и вскочил на козла.

Когда страх прошёл, студенту стало смешно и весело.

Первый раз в жизни ехал он ночью на почтовой тройке, и только что пережитая встряска, полёт почтальона и боль в спине ему казались интересным приключением. Он закурил папиросу и сказал со смехом:

— А ведь этак можно себе шею свернуть! Я едва - едва не слетел и даже не заметил, как вы вылетели. Воображаю, какая езда должна быть осенью!

Почтальон молчал.

— А вы давно ездите с почтой? — спросил студент.

— Одиннадцать лет.

— Ого! Каждый день?

— Каждый. Отвезу эту почту и сейчас же назад ехать. А что?

За одиннадцать лет, при ежедневной езде, наверное, было пережито немало интересных приключений.

В ясные летние и в суровые осенние ночи или зимою, когда тройку с воем кружит злая метель, трудно уберечься от страшного, жуткого.

Небось не раз носили лошади, увязал в промоине тарантас, нападали злые люди, сбивала с пути вьюга…

— Воображаю, сколько приключений было у вас за одиннадцать лет! — сказал студент. — Что, должно быть, страшно ездить?

Он говорил и ждал, что почтальон расскажет ему что - нибудь, но тот угрюмо молчал и уходил в свой воротник.

Начинало между тем светать.

Было незаметно, как небо меняло свой цвет; оно всё ещё казалось тёмным, но уже видны были лошади, и ямщик, и дорога.

Лунный серп становился всё белее и белее, а растянувшееся под ним облако, похожее на пушку с лафетом, чуть - чуть желтело на своём нижнем крае.

Скоро стало видно лицо почтальона.

Оно было мокрое от росы, серо и неподвижно, как у мёртвого. На нём застыло выражение тупой, угрюмой злобы, точно почтальон всё еще чувствовал боль и продолжал сердиться на ямщика.

— Слава богу, уже светает! — сказал студент, вглядываясь в его злое, озябшее лицо. — Я совсем замёрз. Ночи в сентябре холодные, а стоит только взойти солнцу, и холода как не бывало. Мы скоро приедем на станцию?

Почтальон поморщился и сделал плачущее лицо.

— Как вы любите говорить, ей - богу! — сказал он. — Разве не можете молча ехать?

Студент сконфузился и уж не трогал его всю дорогу. Утро наступало быстро.

Месяц побледнел и слился с мутным, серым небом, облако всё стало жёлто, звёзды потухли, но восток всё ещё был холоден, такого же цвета, как и всё небо, так что не верилось, что за ним пряталось солнце…

Холод утра и угрюмость почтальона сообщились мало - помалу и озябшему студенту.

Он апатично глядел на природу, ждал солнечного тепла и думал только о том, как, должно быть, жутко и противно бедным деревьям и траве переживать холодные ночи.

Солнце взошло мутное, заспанное и холодное.

Верхушки деревьев не золотились от восходящего солнца, как пишут обыкновенно, лучи не ползли по земле, и в полёте сонных птиц не заметно было радости.

Каков был холод ночью, таким он остался и при солнце…

Студент сонно и хмуро поглядел на завешенные окна усадьбы, мимо которой проезжала тройка.

За окнами, подумал он, вероятно, спят люди самым крепким, утренним сном и не слышат почтовых звонков, не ощущают холода, не видят злого лица почтальона; а если разбудит колокольчик какую - нибудь барышню, то она повернётся на другой бок, улыбнётся от избытка тепла и покоя и, поджав ноги, положив руки под щёку, заснёт ещё крепче.

Поглядел студент на пруд, который блестел около усадьбы, и вспомнил о карасях и щуках, которые находят возможным жить в холодной воде…

— Посторонних не велено возить… — заговорил неожиданно почтальон. — Не дозволено! А ежели не дозволено, то и незачем садиться… Да. Мне, положим, всё равно, а только я этого не люблю и не желаю.

— Отчего же вы раньше молчали, если это вам не нравится?

Почтальон ничего не ответил и продолжал глядеть недружелюбно, со злобой. Когда немного погодя тройка остановилась у подъезда станции, студент поблагодарил и вылез из тарантаса.

Почтовый поезд ещё не приходил.

На запасном пути стоял длинный товарный поезд; на тендере (**) машинист и его помощник с лицами, влажными от росы, пили из грязного жестяного чайника чай.

Вагоны, платформа, скамьи — всё было мокро и холодно.

До прихода поезда студент стоял у буфета и пил чай, а почтальон, засунув руки в рукава, всё еще со злобой на лице, одиноко шагал по платформе и глядел под ноги.

На кого он сердился? На людей, на нужду, на осенние ночи?

Почта

Автор: А. П. Чехов

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) только плетни огородов и одинокие вётлы - Вётлы — так в русском языке называют дерево семейства ивовых с узкими, острыми, обычно серебристо - опушёнными листьями. Другое название — ива белая (лат. Salix alba). Также ветлой могут называть иву серебристую (белотал, белолоз).

(**) На запасном пути стоял длинный товарный поезд; на тендере машинист и его помощник с лицами, влажными от росы, пили из грязного жестяного чайника чай - В данном контексте слово «тендер» обозначает вагон паровоза, предназначенный для хранения запасов воды и топлива (угля или нефти). Обычно этот термин используется именно применительно к старым паровым локомотивам, где была необходимость перевозить воду отдельно от самого локомотива.