Сюжет для автора

Оливер Кромвель

Встал у моста,

Нахалка осень

Рвёт лист с куста.

***

Мы ходим мимо

Неся свой крест,

С тоннами грима

Наших невест.

***

Смеются готы

Размазав мрак,

После работы

Он пьёт коньяк.

***

Оливер Кромвель

Играет джаз,

Незримый Лондон

В шаге от нас.

Оливер Кромвель.

Автор: Сергей Шидловский

II. Преждевременные запросы к судьбе ( Фрагмент )

Внутренний полюс ещё не открыт, магнитная стрелка воли тревожно подрагивает.

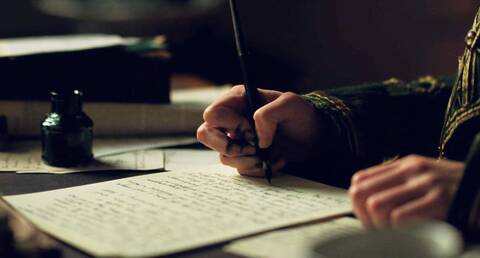

Он лихорадочно перелистывает захваченные им рукописи.

Это всё фрагменты, ни одна не закончена, и ни одна не кажется ему достойным трамплином для прыжка в бессмертие.

Вот несколько тетрадок: «Заметки о бессмертии души», «Заметки о философии и религии».

Вот конспекты времён коллежа. Вот черновики собственных сочинений, в которых поражает лишь одна заметка:

«После моей трагедии я возьмусь за это снова».

То тут, то там рассеянные стихи, запев эпической поэмы «Людовик Святой», наброски трагедии «Сулла» и комедии «Два философа».

Некоторое время Бальзак носился с планом романа «Коксигрю», замышлял роман в письмах «Стенио, или философические заблуждения» и другой, в «античном роде», озаглавленный «Стелла».

Мимоходом он набросал ещё и либретто комической оперы «Корсар».

Всё менее уверенным становится Бальзак.

Разочарованно проглядывает он свои наброски.

Ему неясно, с чего же начать.

С философской системы, с либретто оперы из жизни предместья, с романтического эпоса или попросту романа, который обессмертит имя Бальзака?

Но, как бы там ни было, только писать, только довести до конца нечто, что прославит его и сделает независимым от семьи!

Охваченный столь свойственным ему неистовством, он перерывает и перечитывает кучи книг, отчасти чтобы отыскать подходящий сюжет, отчасти чтобы перенять у других писателей технику их ремесла.

«Я только и делал, что изучал чужие творения и шлифовал свой слог, пока мне не показалось, что я теряю рассудок», – пишет он сестре Лауре.

Постепенно, однако, его начинает тревожить недостаток отпущенного ему времени.

Два месяца он растратил на поиски и опыты, а отпущенная ему родителями субсидия немилосердно скудна.

Итак, проект философского трактата отвергается – вероятнее всего потому, что он должен быть слишком обстоятелен и принесёт слишком мало дохода.

Сочинить роман?

Но юный Бальзак чувствует, что для этого он ещё недостаточно опытен.

Остаётся драма – само собой разумеется, это должна быть историческая неоклассическая драма, которую ввели в моду Шиллер, Альфьери, Мари Жозеф Шенье (*), – пьеса для «Французской комедии», и юный Оноре то и дело достаёт и лихорадочно просматривает десятки книжек из «кабинета для чтения».

Полцарства за сюжет!

Наконец выбор сделан. 6 сентября 1819 года он сообщает сестре:

«Я остановил свой выбор на „Кромвеле“ (**), он мне представляется самым прекрасным лицом новой истории.

С тех пор как я облюбовал и обдумал этот сюжет, я отдался ему до потери рассудка.

Тьма идей осаждает меня, но меня постоянно задерживает моя неспособность к стихосложению...

Трепещи, милая сестрица: мне нужно по крайней мере ещё от семи до восьми месяцев, чтобы переложить пьесу в стихи, чтобы воплотить мои замыслы и затем чтобы отшлифовать их...

Если бы ты знала, как трудно создавать подобные произведения! Великий Расин два года шлифовал «Федру», повергающую в отчаяние поэтов. Два года! Подумай только – два года!»

Но теперь мосты сожжены.

«Если у меня нет гениальности, я погиб».

Следовательно, он должен быть гениален.

Впервые Бальзак поставил перед собой цель и швырнул в игру свою непреодолимую волю.

А там, где действует эта воля, сопротивление бесполезно.

Бальзак знает – он завершит «Кромвеля», потому что он хочет его завершить и потому что он должен его завершить.

«Я решил довести „Кромвеля“ до конца во что бы то ни стало! Я должен что-то завершить, прежде чем явится мама и потребует у меня отчёта в моём времяпрепровождении».

Бальзак бросается в работу с яростью одержимого, о которой он сказал однажды, что даже злейшие враги не могут ему в ней отказать.

Впервые он даёт тот обет монашеской и даже затворнической жизни, который в периоды самого напряжённого труда станет для него незыблемым законом.

Денно и нощно сидит он за письменным столом, часто по три - четыре дня не покидает мансарду и спускается на грешную землю только затем, чтобы купить себе хлеба, немного фруктов и неизбежного свежего кофе, так чудесно подстёгивающего его утомлённые нервы.

Постепенно наступает зима, и пальцы его, с детских лет чувствительные к холоду, коченеют на продуваемом всеми ветрами нетопленном чердаке.

Но фанатическая воля Бальзака не сдаётся.

Он не отрывается от письменного стола, ноги его укутаны старым отцовским шерстяным пледом, грудь защищена фланелевой курткой.

У сестры он клянчит «какую - нибудь ветхую шаль», чтобы укрыть плечи во время работы, у матери - шерстяной колпак, который она ему так и не связала; и, желая сберечь драгоценные дрова, он целый день остаётся в постели, продолжая сочинять свою божественную трагедию.

Все эти неудобства не в силах сломить его волю.

Только страх перед расходом на дорогое светильное масло приводит его в трепет, когда он вынужден при раннем наступлении сумерек уже в три часа пополудни зажигать лампу.

Иначе для него было бы безразлично – день сейчас или ночь.

Круглые сутки он посвящает работе, и только работе.

из книги Стефана Цвейга - «Три мастера. Бальзак. Диккенс. Достоевский»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) ... Историческая неоклассическая драна, которую ввели в моду Шиллер, Альфьери, Мари Жозеф Шенье... - Альфьери, Витторио (1749 - 1803) – итальянский поэт и драматург. Шенье, Мари Жозеф (1764 - 1811) – французский поэт и драматург, участник и певец революции 1789 - 1794 годов; автор трагедий в стихах «Карл IX, или школа королей» (1789), «Кай Гракх» (1792) и других. Примечание редактора.

(**) ... «Я остановил свой выбор на „Кромвеле“ - Образ Оливера Кромвеля (1599 - 1658), выдающегося деятеля английской революции XVII века, привлекал в те годы не только юного Бальзака. Через несколько лет (1827) Виктор Гюго создал драму «Кромвель», предисловие к которой стало литературным манифестом французских романтиков. Примечание редактора.