Под уксусом истории (©)

Рука истории безжалостна в своём творении

И кто по времени созрел, словно вино.

Того на пьедестал возводят дифирамбой осыпают.

А кто прокис от времени и в уксус превратился

Того укладывают штабелем на дно.

Рука истории

Автор: Халида Шариф

1 Гений одной ночи ( Фрагмент )

Победоносное шествие Марсельезы неудержимо, оно подобно лавине.

Её поют на банкетах, в клубах, в театрах и даже в церквах после Te Deum (*), а вскоре и вместо этого псалма.

Каких - нибудь два - три месяца, и Марсельеза становится гимном целого народа, походной песней всей армии.

Серван, первый военный министр французской республики, сумел почувствовать огромную окрыляющую силу этой единственной в своем роде национальной походной песни.

Он издаёт приказ срочно разослать сто тысяч экземпляров Марсельезы по всем музыкантским командам, и два - три дня спустя песня безвестного автора получает более широкую известность, чем все произведения Расина, Мольера и Вольтера.

Ни одно торжество не заканчивается без Марсельезы, ни одна битва не начинается, прежде чем полковой оркестр не проиграет этот марш свободы.

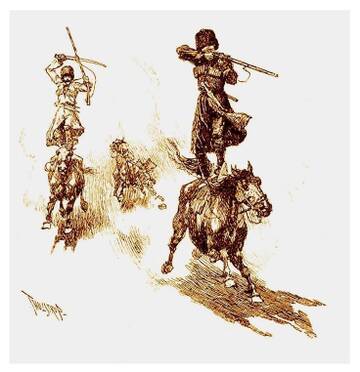

В сражениях при Жемаппе и Нервиндене под его звуки строятся для атаки французские войска, и вражеские генералы, подбадривающие своих солдат по старому рецепту двойной порцией водки, с ужасом видят, что им нечего противопоставить всесокрушающей силе этой «страшной» песни, которая, когда её хором поют тысячи голосов, буйной и гулкой волной бьёт по рядам их солдат.

Всюду, где сражается Франция, парит Марсельеза, подобно крылатой Нике, богине победы, увлекая на смертный бой бесчисленное множество людей.

А между тем в маленьком гарнизоне Хюнинга сидит никому на свете не известный капитан инженерных войск Руже де Лиль, прилежно вычерчивая планы траншей и укреплений.

Быть может, он успел уже и забыть «Походную песню Рейнской армии», созданную им в ту давно минувшую ночь на 26 апреля 1792 года; по крайней мере когда он читает в газетах о новом гимне, о новой походной песне, покорившей Париж, ему и в голову не приходит, что эта победоносная «Песня марсельцев», каждый её такт, каждое слово её и есть то самое чудо, которое совершилось в нём, произошло с ним далёкой апрельской ночью.

Злая насмешка судьбы: эта до небес звучащая, к звёздам возносящая мелодия не вздымает на своих крыльях единственного человека — именно того, кто её создал.

Никто в целой Франции и не думает о капитане инженерных войск Руже де Лиле, и вся огромная, небывалая для песни слава достаётся самой песне: даже слабая тень её не падает на автора.

Имя его не печатается на текстах Марсельезы, и сильные мира сего, верно, так и не вспомнили бы о нём, не возбуди он сам их враждебного к себе внимания.

Ибо — и это гениальный парадокс, который может изобрести только история, — автор гимна революции вовсе не революционер; более того: он, как никто другой способствовавший своей бессмертной песней делу революции, готов отдать все свои силы, чтобы сдержать её.

И когда марсельцы и толпы парижан с его песней на устах громят Тюильри и свергают короля, Руже де Лиль отворачивается от революции.

Он отказывается присягнуть Республике и предпочитает выйти в отставку, чем служить якобинцам.

Он не желает вкладывать новый смысл в слова своей песни «свобода дорогая»; для него деятели Конвента то же, что коронованные тираны по ту сторону границы.

Когда по приказу Комитета общественного спасения ведут на гильотину его друга и крёстного отца Марсельезы, мэра Дитриха, генерала Люкнера, которому она посвящена, и всех офицеров - дворян, бывших первыми её слушателями, Руже дает волю своему озлоблению; и вот — ирония судьбы! — певца революции бросают в тюрьму как контрреволюционера, судят его за измену родине.

И только 9 термидора, когда с падением Робеспьера распахнулись двери темниц, спасло французскую революцию от нелепости — отправить под «национальную бритву» творца своей бессмертной песни.

И всё же то была бы героическая смерть, а не прозябание в полной безвестности, на которое он обречён отныне.

Больше чем на сорок лет, на тысячи и тысячи долгих дней суждено злополучному Руже пережить свой единственный в жизни подлинно творческий час.

У него отняли мундир, лишили его пенсии; стихи, оперы, пьесы, которые он пишет, никто не печатает, их нигде не ставят Судьба не прощает дилетанту его вторжения в ряды бессмертных; мелкому человеку приходится поддерживать своё мелкое существование всякого рода мелкими и далеко не всегда чистыми делишками.

Карно (**) и позднее Бонапарт пытаются из сострадания помочь ему.

Однако с той злосчастной ночи что-то безнадёжно надломилось в его душе; она отравлена чудовищной жестокостью случая, дозволившего ему три часа пробыть гением, богом, а затем с презрением отшвырнувшего его к прежнему ничтожеству.

Руже ссорится со всеми властями: Бонапарту, который хотел ему помочь, он пишет дерзкие патетические письма и во всеуслышание хвастает, что голосовал против него.

Запутавшись в делах, Руже пускается на подозрительные спекуляции, попадает даже в долговую тюрьму Сент - Пелажи за неуплату по векселю.

Всем досадивший, осаждаемый кредиторами, выслеживаемый полицией, он забирается под конец куда-то в провинциальную глушь и оттуда, точно из могилы, всеми покинутый и забытый, наблюдает за судьбой своей бессмертной песни.

Ему довелось ещё быть свидетелем того, как Марсельеза вместе с победоносными войсками Наполеона вихрем промчалась по всем странам Европы, после чего Наполеон, едва став императором, вычеркнул эту песню, как слишком революционную, из программ всех официальных торжеств, а после Реставрации Бурбоны и совсем запретили её.

И когда по прошествии целого человеческого века, в июльскую революцию 1830 года, слова и мелодия песни со всей былой силой вновь прозвучали на баррикадах Парижа и король - буржуа Луи - Филипп пожаловал её автору крохотную пенсию, озлобленный старик не испытывает уже ничего, кроме удивления.

Заброшенному в своём одиночестве человеку кажется чудом, что о нём кто-то вдруг вспомнил; но и эта память недолговечна, и когда в 1836 году семидесятишестилетний старец умер в Шуази - ле - Руа, никто уже не помнил его имени.

И лишь во время мировой войны, когда Марсельеза, давно уже ставшая государственным гимном, вновь воинственно гремела на всех фронтах Франции, последовал приказ перенести прах маленького капитана Руже де Лиля в Дом Инвалидов и похоронить его рядом с прахом маленького капрала Бонапарта, наконец-то неведомый миру творец бессмертной песни мог отдохнуть в усыпальнице славы своей родины от горького разочарования, что лишь единственную ночь довелось ему быть поэтом.

из цикла новелл австрийского писателя Стефана Цвейга - «Звёздные часы человечества»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) Её поют на банкетах, в клубах, в театрах и даже в церквах после Te Deum - Te Deum, это старинный христианский гимн. Согласно церковному преданию, текст гимна написал в конце IV века св. Амвросий Медиоланский. В русском православном богослужении тот же текст известен как «Тебе Бога хвалим». Распевы этого текста у католиков и православных - разные.

(**) Карно и позднее Бонапарт пытаются из сострадания помочь ему - Лазар Николя Маргерит Карно (13 мая 1753, Ноле — 2 августа 1823, Магдебург) — французский государственный и военный деятель, инженер и учёный. Сыграл ключевую роль в создании и руководстве обороной Французской республики во время Французской революции и Наполеоновских войн.