Не дать Им подняться

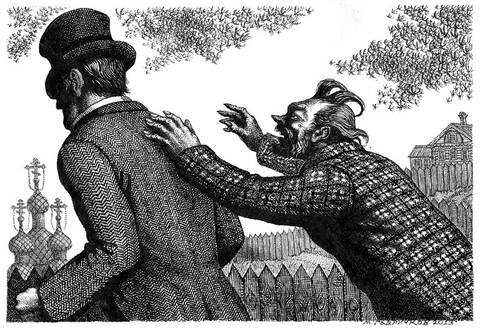

Нет в природе страсти, исполненной столь демонического нетерпения, нежели страсть того, кто, стоя на краю пропасти, представляет себе прыжок. Попытаться хоть на мгновение думать означает неизбежную гибель; ибо рефлексия лишь внушает нам воздержаться, и потому, говорю я, мы и не можем воздержаться. Если рядом не найдётся дружеской руки, которая удержала бы нас, или если нам не удастся внезапным усилием отшатнуться от бездны и упасть навзничь, мы бросаемся в неё и гибнем.

-- Эдгар Аллан По. «Бес противоречия» (Цитата)

святитель Григорий Великий (Двоеслов) (~540 – 604)

День памяти: 12 (25) марта

Родился около 540 г. в знатной и богатой римской семье. О деятельности Григория до восшествия на папский престол известно немногое.

Известно, что он отличался большой учёностью, некоторое время он был префектом Рима, но в 574 году основал монастырь Св. Андрея в своих владениях на Целийском холме в Риме и стал в нём монахом.

В 579 году папа поставил его диаконом и отправил в Константинополь, где он просил защитить Рим от лангобардов (*), но агрессия персов не дала Византии оказать ему военную помощь.

В 585 году Григорий возвращается в Рим, а в 590 году, после смерти во время чумы Пелагия II становится предстоятелем Церкви. Считается, что именно по его молитвам эпидемия прекратилась.

Имя папы Григория связанно с возвышением Римской Церкви, взявшей на себя бразды правления от угасавшей под ударами варваров светской администрации.

Он лично возглавил оборону города от лангобардов, а подчинённое Константинополю руководство перебралась в Равенну.

Он пытался поднять авторитет своей кафедры, изрядно пошатнувшийся в то время.

Церкви на Западе отчётливо действовали независимо от Рима, особенно в Карфагене, Медиолане, Аквилее.

Тяжёлыми были и взаимоотношения с Константинопольским патриархатом.

Безусловно, св. Григорий не сомневался в духовном первенстве Римской церкви, но, всё же, не такой жесткой церковной иерархии во главе с римским епископом, как это стало впоследствии.

В противоположность титулу «Вселенский», которым стали именовать патриарха Константинополя, он называл себя «раб рабов Божиих».

При этом Григорий считал обязанностью Церкви быть мерилом благочестия и критиковать действия светской власти, когда она поступает не должным образом.

Постоянные государственные заботы перемежались с его трудами по укреплению падающей римской культуры.

Его толкования на Священное Писание, многочисленные проповеди и пастырские послания составили костяк нового западного богословия, которое начнёт развиваться позже.

Прозвище «Двоеслов» он получил за один из своих трудов «Диалоги», посвящённому жизни святых Италии.

Св. Григорий составил на латинском языке чин Литургии Преждеосвященных Даров, которая до него была известна лишь в устном предании. Этот чин был утверждён на VI Вселенскм Соборе в 680 г. и принят всей Христианской Церковью.

Постоянные войны, неурожаи, эпидемии опустошили север Италии, изнурённый болезнью Григорий умирает в 604 году.

Мощи его почивают в соборе св. апостола Петра в Ватикане. Его почитание началось довольно рано, на Западе закрепилось наименование его «Великий».

Житие Святитель Григорий Великий (Двоеслов)

Источник: Интернет ресурс - svyatye.com

Беседа девятая. Изъясняется вторая глава Иезекииля. В этом изъяснении не только многое излагается в нравственном смысле, но и не мало обсуждается учёным образом трактатов: о необходимости предшествующей благодати, о согласии и содействии ей свободного произволения, о темноте Св. Писания, и толковании его. (Фрагмент).

1. По милосердию Господа нашего Иисуса Христа, мы в восьми беседах объяснили начало книги Пророка Иезекииля, содержащее в себе много тёмных мест, и некоторых таинств.

Теперь уже следуют места, более ясные, и менее тёмные. Итак с благодарением Тому же всемогущему Богу мы говорим любви вашей, что после стольких лесистых темнот мы радостно вышли на долины, по которым смело можем идти с нашим собеседованием.

Ибо вот, после того, как Пророк увидав подобие славы Господней пал на лице своё, он присовокупляет: и слышах глас глаголющаго; и рече ко мне: сыне человечь, стани на ноги твоя, и возглаголю тебе (Иез. 2:1).

Затем ещё присовокупляется: и прииде на мя дух, и взя мя, и воздвиже мя, и постави мя на ногах моих....

3. Для нас замечателен порядок слова и дела; потому что прежде является слава Господня, чтобы заставить упасть на землю; затем голос, чтобы (Пророк) встал; после посылается дух преизбыточествующей благодати, и восставляет, и становит на ноги.

Ибо, если бы мы не видели чего - либо из вечности, то никогда не падали бы на лице своё во время покаяния.

Но уже лежащие, мы слышим утешительный глас Господа о том, чтобы мы встали на делание, чего впрочем мы не можем сделать собственною силою.

Следовательно, Его же дух наполняет нас, восстановляет и становит нас на ноги, чтобы мы, которые в сознании виновности своей повергались в прах во время покаяния, после прямо стояли в добром делании.

Но что Пророк услышал стоя, он присовокупляет, говоря: и слышах его глаголющаго ко мне, и рече (Господь) ко мне: сыне человечь, послю тя к дому Израилеву, огорчевающим Мя, иже огорчиша Мя (Иез. 2:2–3).

4. Так Пророк описывает своё, чтоб обозначить наше.

Ибо что значит, что ему, лежащему, говорится: стани на ноги твоя, и возглаголю тебе? Тот, Кто говорил лежавшему, почему обещает говорить не иначе, как стоящему?

Но надобно знать, что иное мы должны слушать в лежачем положении, а иное – в стоячем.

Ибо лежащему говорится, чтоб он встал, а стоящему повелевается, чтоб он шёл на проповедь.

Лежащему в сознании своей слабости нельзя ещё предписывать важности проповеднической. Но когда мы уже восстанем на доброе делание, когда начнём стоять прямо, тогда мы становимся достойными того, чтобы нас посылать на проповедь для обращения других.

Итак Пророк стоя увидел видение, и упал; но упавши услышал слово увещания – встать; а вставши выслушал повеление идти на проповедь.

Ибо мы, которые стоим ещё на вершине гордости, стоим того, чтобы повергнутся в прах во время покаяния, когда уже начинаем чувствовать нечто о страхе вечности.

И когда мы, верно сознавая слабость свою, смиренно лежим на земле, тогда получаем повеление чрез утешительное Слово Божие встать для совершения дел, требующих подвига ...

из труда святителя Григория Великого (Двоеслов) - «Беседы на пророка Иезекииля»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) просил защитить Рим от лангобардов - Лангобарды (ломбарды) — древнегерманское племя, которое в период Великого переселения народов вторгнулось в Италию и создало там Лангобардское королевство. Название племени происходит от древнегерманского слова, означавшего «длиннобородые».